兵团岁月:戈壁滩上的父母兵团爱情,藏着多少不为人知的坚守

我总是说爸妈是两棵行走的树,爸爸是钱塘江边的香樟,妈妈是四川大山里的桂花树,他们不远万里在新疆的戈壁滩上相遇成长,开始了三十多年的风霜雪雨的历程。

50年代不到二十岁的爸爸,投笔从戎,加入了解放军的队伍,虽然没有打过仗,但是他参与修建了祖国大动脉兰新铁路,随着铁路的延伸,最后到了新疆。

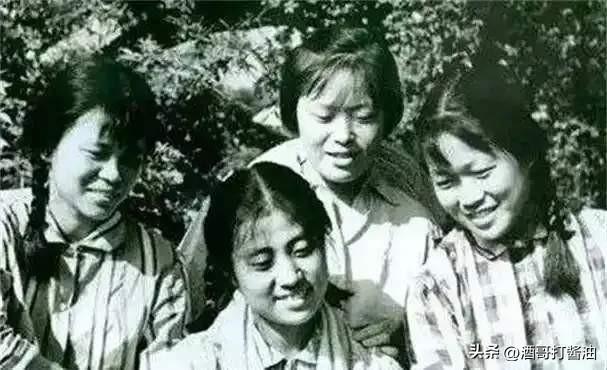

铁路修好后,国家要求他们脱下军装,成为了新疆建设兵团的战士。在这里他们面向戈壁滩,背朝大天山,开荒修渠,让沙漠变成了良田,让戈壁滩变成了塞外江南。可是这个时候,兵团男职工大多数都30好几,快四十岁了。兵团女性非常稀少,想要结婚成家,几乎是不可能的。怎么办?我在兵团展览馆几张发黄的旧报纸里面,找到了答案。

原来当年兵团领导,看着兵团那么多大龄男职工,都没有成家,就向中央做了报告,请求中央号召内地女青年,来新疆支援边疆建设。于是就有了内地10万女青年支边新疆的历史。妈妈当年刚过二十,公社喇叭里天天播放着要广大女青年,响应国家号召,去新疆支边。于是在《咱们新疆好地方》的歌声里,妈妈随着千千万万的姐妹们踏上了去新疆的火车。

坐了几天几夜的火车后,又坐了三天大卡车,妈妈和她们一起来自四川姑娘,来到了阿克苏的兵团农场,当他们下车后,看到迎接她们的,那乌泱泱穿着军绿色衣服的男人们,她们知道这往后余生,都与这些人连在一起了。

爸爸看到她们后,知道他的另一半将从这里走来。妈妈被领导介绍相亲那天,‘他比我大十三岁,指甲缝里都是油泥’。死活不肯走出地窝子,爸爸用一件新的工作服,在上海支边青年那里换了一包大白兔奶糖,从门缝里一颗一颗往里面塞。

结婚那天,是连队指导员主持的,两张长板凳,一块门板就成了婚床,地窝子里贴上大红喜字就成了洞房。简单的酒席上,爸爸的同事们起哄喝交杯酒,爸爸笑着用浙江话骂,结果妈妈接过酒杯一口干了,呛的直拍胸口。那天晚上,戈壁滩刮起了大风,新钉的天窗塑料纸哗啦啦响了一宿。

我出生在70年代,母亲月子里喝的是父亲在排水渠下鱼篓抓的鲫鱼熬的汤,父亲蹲在土灶前添柴火,火光把他的皱纹照得像戈壁的沟壑。鱼汤沸腾时,他忽然说:"等以后儿子长大了我也退休了,我们带他去看西湖。"

父亲的口袋永远是个百宝箱,春天变出沙枣花,夏天藏着一串马奶子葡萄,秋天是几个红彤彤的苹果,冬天能掏出捂得温热的煮鸡蛋。有次他巡查回来,军大衣里竟然裹着两只小兔子,后来这两个兔子繁衍出了几十只,在那个物质困乏的年代,给我们一家提供了足够的肉食。

1998年父亲走的时候,把军功章,奖状,整理的整整齐齐放在盒子里,临终前最后一句话是用四川话说的:"幺妹儿,下辈子我给你当婆娘。"母亲握着他那双布满老茧的手,突然哼起《康定情歌》,跑调跑到天山上去了。

如今七十八岁的老太太依然健康,院子里那两棵从阿克苏移来的葡萄藤,根茎倔强地穿透了水泥裂缝,特意种的白杨树在风吹过后沙沙作响,恍惚又是当年十万官兵屯垦戍边的脚步声。

前两年,陪母亲去了趟新疆兵团,故地重游,还去了军垦博物馆。在展板前,她颤巍巍地抚摸着一张张集体照寻找自己当年的模样。回程的车上,母亲突然说:"其实你爹第一次牵我手的时候,他手抖得跟筛糠似的。"夕阳把她的白发染成胡杨林的金黄,戈壁的风吹过六十年,依旧带着桂花与香樟纠缠的芬芳。