上海80亿母基金来了:上海科创三期基金首关

投资界 - 解码 LP 获悉,中国太保 4 月 9 日发布公告称,太保寿险与上海科创、国际集团、上港集团、上海信托等公司合伙设立上海科创三期基金。

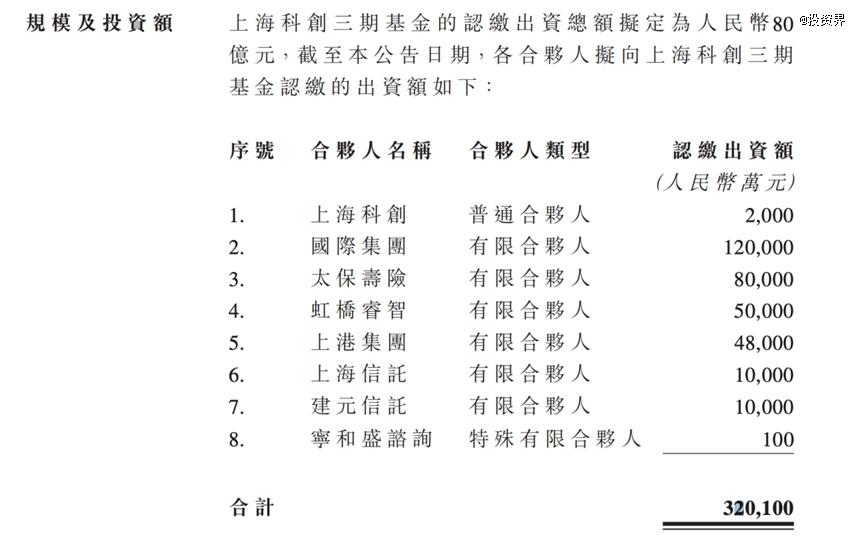

作为上海国资又一重磅落子,上海科创三期基金于今年 1 月发起设立,总认缴出资额预计为 80 亿元,进一步引导长期资本、耐心资本投早、投小、投硬科技。短短三个月,上海科创三期基金完成首关,规模约 32 亿元,其中太保寿险出资 8 亿元。

这是险资活跃在创投圈的一缕缩影。翘首以盼,险资进一步 " 开闸 " —— 4 月 8 日,国家金融监督管理总局发布通知,规定" 保险公司投资单一创业投资基金的账面余额占该基金实缴规模的比例不得高于 30%"。

上海科创基金首关

LP 阵容出炉

上海科创基金是上海国际集团在 2017 年发起设立的全国首家以服务上海科创中心建设为核心使命的市场化母基金,引导各类资本投早、投小、投长、投硬,已成为全国领先的科创投资标杆平台。

据了解,目前上海科创基金管理规模 140 亿元,通过发挥母基金引导带动作用,引领子基金 80% 以上的资金投早、投小,投资组合中初创期、成长期企业数量合计占比超过 90%。

投资界拿到一组数据:成立至今,上海科创基金已投资超过 90 支子基金,子基金管理总规模近 2500 亿元,投资组合企业近 2500 家,其中高新技术企业 1400 家、国家级专精特新 " 小巨人 " 企业 513 家,已上市企业 149 家、科创板上市企业 71 家。

深耕在集成电路、生物医药、数字化及人工智能、先进制造、环保新能源等产业链,上海科创基金形成了较具规模的子基金及项目集群,累计投资上海的三大先导产业相关企业超过 400 家,累计投资金额约 226 亿元。

又一里程碑来了。今年 1 月,上海科创基金与上海国际集团、上港集团、长宁国投、上海信托、建元信托等新老投资人签订了上海科创三期基金合作意向,将落户上海市长宁区。至此,上海科创基金管理规模有望正式达到 200 亿元。

紧锣密鼓之中,上海科创三期基金完成首关。根据中国太保的公告,除控股子公司太保寿险外,参与方还包括上海科创、上海国际集团、虹桥睿智、上港集团、上海信托、建元信托及宁和盛咨询,作为有限合伙人将共认缴出资约 32 亿元。

公告显示,上海科创三期基金存续期限八年,包括四年投资期与四年退出期,可根据上海科创三期基金合伙协议约定延长,将聚焦战略性新兴产业和高新技术产业,重点关注新一代信息技术、生物医药、先进制造、环保新能源等领域。

至此,耐心资本加速布局上海科创建设。正如太保寿险公告表示,太保寿险参与上海科创三期基金的设立是贯彻落实国家创新驱动发展战略、推动实现上海科创中心建设战略目标的重要举措,共同服务上海科创中心和国际航运中心建设。

一级市场的活水

长久以来,保险机构作为股权投资市场重要的长期资金投资者,也是股权投资背后 " 耐心资本 " 的代表,自 2010 年首次明确允许险资开展间接股权投资以来,针对投资标的基金的限制呈现逐渐放松的趋势。

作为长线资金代表,险资对于优化股权投咨市场资金结构、提供长期稳定资金供给起着重要作用。尤其是在硬科技投资的浪潮下,VC/PE 们翘首以盼,期待险资 " 开闸 "。

风向标是 2024 年 " 新国九条 ",曾提出建立培育长期投资的市场生态,完善适配长期投资的基础制度,构建支持 " 长钱长投 " 的政策体系;" 创投十七条 " 也明确鼓励长期资金投向创业投资等政策支持,支持保险机构按照市场化原则做好对创业投资基金的投资。

于是,我们见证了标志性的一幕幕:去年,由深圳市引导基金、前海管理局与太平资本共同发起的太平保险基金项目正式落地,总规模 100 亿元;规模 100 亿元的平安创赢 - 深圳市平安重大项目投资基金进入备案;中国人寿出资云南新能股权投资基金;中保投资管理的中国保险投资基金(有限合伙)向合肥申圆企业管理合伙企业(有限合伙)认缴出资 200 亿元,落地合肥 ... 目之所及,险资 LP 成为出手创投最为频繁的 LP 群体之一。

来到 2025 年,国家金融监督管理总局办公厅、科技部办公厅、国家发展改革委办公厅印发《银行业保险业科技金融高质量发展实施方案》,其中明确提到,鼓励保险机构按照市场化原则,通过多元化投资工具加大对创业投资等投资机构的支持力度,发展长期资本和耐心资本。

4 月 8 日,国家金融监督管理总局印发《关于调整保险资金权益类资产监管比例有关事项的通知》(以下简称《通知》),优化险资配置结构,调整股权投资比例上限——允许保险公司对单只创业投资基金的最高投资占比从 20% 提升至 30%。

如此种种,是险资密集布局一级市场的生动写照,以耐心资本支持各地战略性新兴产业,无疑是科创浪潮中一股备受期待的活水,将有效缓解一级市场募资之困。

不过,目前险资对参投基金的管理机构的团队配置、过往经验、管理规模及投资集中度等方面依然有较为严苛的要求。如何敲开险资的大门?每一家 GP 都将面临全面的能力检验。

本文来源投资界,作者:周佳丽,原文:https://news.pedaily.cn/202504/548187.shtml

【本文为投资界原创,网页转载须在文首注明来源投资界(微信公众号 ID:PEdaily2012)及作者名字。微信转载,须在微信原文评论区联系授权。违规转载必究责。】