10万尾中华鲟今日放归长江 看“水中国宝”如何养大

来源:央视新闻客户端

中华鲟是长江水生生物的旗舰物种,也是我国特有的古老珍稀鱼类,有着“水中国宝”之称。近年来,长江中的野生中华鲟数量稀少,且连续8年没有发现自然繁殖活动。通过人工繁育的中华鲟增殖放流,来补充长江里中华鲟种群的数量已成为中华鲟保护的重要手段。今天,中华鲟增殖放流活动在长江荆州段进行。

记者来到中华鲟增殖放流现场,今天将有十万多尾中华鲟分批次放归到长江中。这支归家的“队伍”涵盖了大、中、小各个体格的中华鲟。

在现场,最吸引大家眼球的就是大个头的中华鲟,其中最大的体长有2.2米,年龄达到了17岁,相当于是中华鲟的壮年,健壮的体格能够更好适应长江复杂的水文环境。除了这几尾大个头,还有600尾1岁半到2岁的“少年”中华鲟和10万尾左右的中华鲟鱼宝宝。

放流之前先适应 “暂住房”里妙招多

放养之前,中华鲟会短暂地待在暂养池里,这是为了帮助它们提前适应长江的水体环境。工作人员还特意将长江水进行过滤作为暂养池的水源,同时还配备了增氧设施。

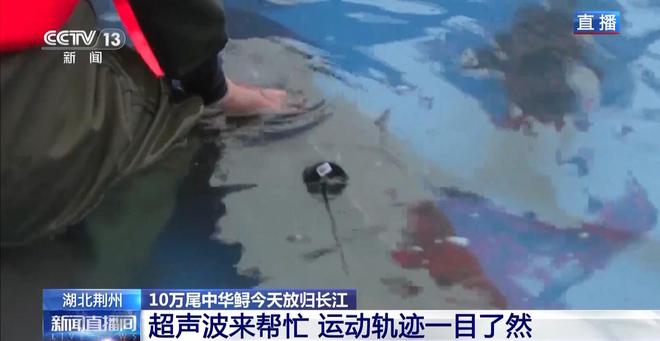

超声波来帮忙 运动轨迹一目了然

还有一点要特别介绍,仔细观察,在不少中华鲟的身体上都有一个超声波监测装置,它们被安置在中华鲟的背部,因为这个部位没有神经,也没有血管,所以不会对它们的身体造成伤害和疼痛。

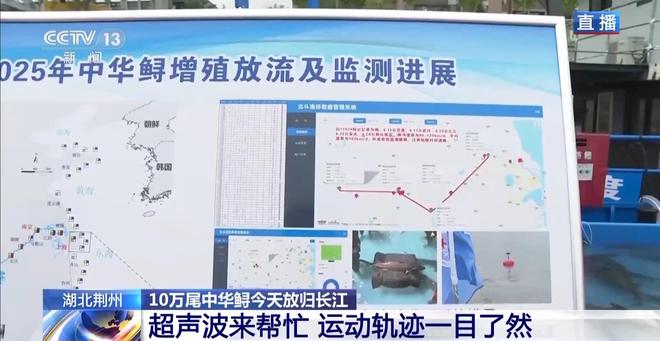

为什么要设置这样的监测设备呢?

中华鲟是江海洄游型的鱼类,小时候,它们会顺长江而下到大海中生活,在成熟之后,又会逆流而上回到长江上游产卵,它的生活半径覆盖了长江和大海。

通过这些超声波设备配合长江、近海的监测站,我们就能够捕捉到它们在江海之间的运动轨迹,来了解人工繁育的中华鲟在野外的适应情况。

根据科研机构2024年的监测数据,放流的五岁以上的中华鲟抵达长江口的比例达到50%,这也说明了中华鲟的增殖放流能够对野外种群起到一定的补充作用。

根据农业农村部的计划,今年全年,荆州市增殖放流的中华鲟将达到100万尾。我们也期待这些中华鲟能够在江海风浪中茁壮成长,在长江母亲的怀抱中繁衍生息。

探访中华鲟保护基地 看珍稀鱼类如何养大

记者了解到,去年中华鲟的放流规模首次超过了100万尾,据测算已有约11万尾幼鱼通过长江口进入海洋。如此大规模的中华鲟增殖放流,鱼苗从哪里来?人工繁育的中华鲟又是如何被养大的?

您有想过吗?一条成年中华鲟体长可以达到两米到四米之间,这么大的鱼,人工环境如何养?

记者来到荆州市中华鲟保护中心,看到了个“大房子”,直径达到四十米,深度达到四米五,这么宽敞的空间都是为子一代中华鲟准备的。

荆州市中华鲟保护中心主任 周青:子一代的中华鲟,它们的爸爸妈妈是长江里面野生的中华鲟,通过人工繁殖产生的后代就称为子一代。中华鲟的性成熟时间平均在15岁左右,我们给它们营造了更大的空间,更好模仿长江里野生的环境,让它们更好地生长和生活。

大鱼住大房间,小鱼住小房间,记者又来到了子二代中华鲟,也就是子一代中华鲟孩子们的“居住地”。记者观察发现,它们特别喜欢“走边边”,就是贴墙游泳,这是为什么呢?

荆州市中华鲟保护中心主任 周青:中华鲟是底栖鱼类,也是江海洄游的鱼类,它们的嘴巴是下位的,主要以底栖的小鱼、小虾、蟹类为食。它们贴着边边游,主要就是为了觅食方便。

看完了大鱼小鱼,再来看看幼鱼,记者在中华鲟保护基地看到了去年年底出生的、才六个月大的子二代中华鲟鱼宝宝们。就像人类的小宝宝需要格外细心呵护一样,中华鲟的鱼宝宝也需要特别照顾。

荆州市中华鲟保护中心主任 周青:中华鲟的幼苗对水质的要求非常高,我们通常培育中华鲟的幼苗是用井水,因为井水里面的矿物质含量非常少,同时它的水温也是恒定的,这样就可以大大提高中华鲟幼苗的成活率,通过人工繁育的中华鲟,为长江的野生种群恢复注入活力。