50年前的嘉兴建国路

文 | 陈金全

20世纪70年代初,嘉兴大约有常住人口10万人,人们大都“蜗居”在2-3平方公里的环城河以内。甪里街和南湖路等是工厂区。

1974年,我从外地调回嘉兴,就住在中山路自由弄内。因丈母娘家住在北门外坛弄杨家廊下,每星期基本上都要陪同家人一起从自由弄步行经建国路去坛弄。

当时的建国路不仅是嘉兴的商业大街,还是贯通南北的交通要道。在没有现在的建国南路直通南门的当时,从北门到南门去,最便捷的是走建国路,再沿中山路走自由弄到县南街,经洲东湾或大营桥、市心弄去南门。

建国路如大动脉,连接各条支路。从中山路起,沿建国路向北,经过的第一个路口是梧桐树街,向东经板桥头可通东门。

板桥头实际上是由两条长而狭的大石条架成的桥,两边用两根木棍搭成栏杆。人民路新中国成立前叫下塘街,与建国路平行从中山路直到环城北路,分流建国路的行人。

向西是与板桥头基本对直的中和街(原叫混堂弄),经它可去少年路。

“混堂”在嘉兴话中是“浴室”的意思。向北走一点路西面是竹篱弄,我看它是嘉兴原先最窄的弄,最多两尺多宽,经它去少年路的人民电影院比较近。

再向北走就是拓宽后的勤俭路。向东经菩萨桥(因在人民路口曾有一座观音庙,所以称此桥名)可通人民路,继续向北行进不远,向东经香花桥可以通向椿树弄,向西经塔弄可到少年路上的嘉兴图书馆。

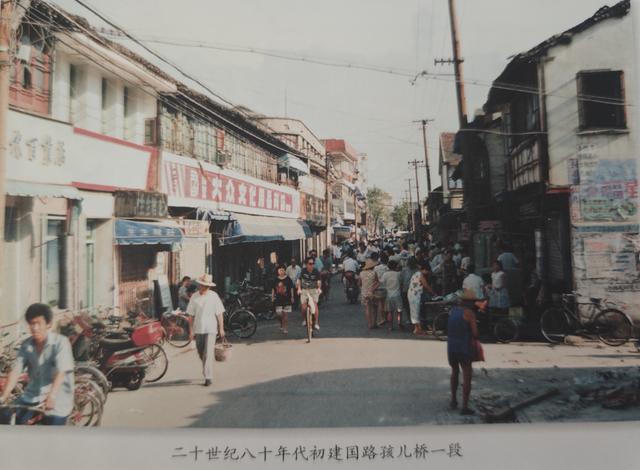

塔弄西口原有一座无塔尖的砖塔,故称塔弄。走过建国路上的孩儿桥,向西是天宁寺街。在天宁寺街靠近少年路口原有一座天宁寺。小时候,我曾与祖母去天宁寺烧香拜佛吃斋饭。沿建国路向北走一段,往东是众安桥,通向杨柳弄。

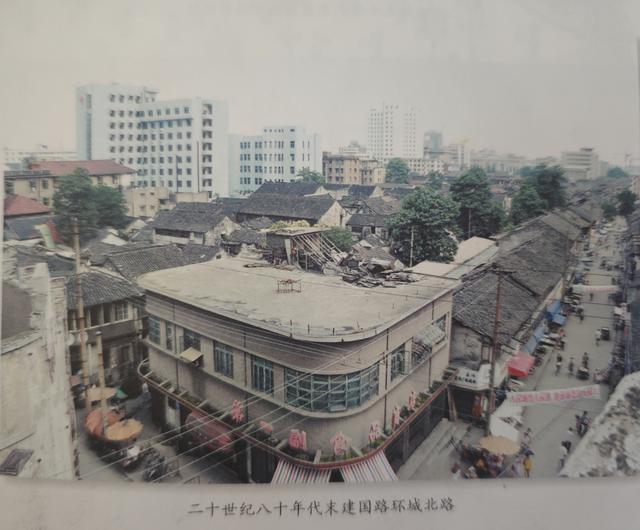

再向北,就是与建国路交义的环城北路,当时嘉兴的最高建筑是四层楼的中百一店,建筑风格颜有西洋格调,耸立在十字路口西北角。向东走可去第二医院(新中国成立前为福音医院),向西即是荷花堤。

那时堤岸高高,提下方是一排石库墙门建筑。建国路再向北走,高高的北丽桥就在眼前。要走过北丽桥如同爬山,着实要费点力气。常说“上山容易下山难”,人过了桥,下坡时需要身体向后倾斜,免得冲下去,拉货的车夫更是提心吊胆,否则会连车带人一起冲进桥对面的什杂店里去。

从中山路到北丽桥堍不到一公里的建国路,两旁有大小店家百十余家,是嘉兴的商业中心。从中山路到中和街、板桥头一段建国路南端,虽然没有中段和北段热闹,但还是有些店家。

最南端有东面的久香斋糖果食品店和西面的高公升酱园,依次有棉布店、泗湘池浴室、二轻供应站、粮站、消防队、基督教堂(后改成无线电管理站)、瓶山阁茶楼、豆制品店、绱鞋店、嘉福公司、钟表店、竹器店、烟纸店等。

从中和街向北至勤俭路段,依次有食品店、钟表店、箍桶店、江西会馆、家具店、铜锡器店、丝线店、新联百货店、水产食品店、酱酒店、饮食店、小商品店(老百姓俗称阿莫林店,主要经销发卡、带子、珠吊等小商品)、茶馆、旧货店、烟纸店、杏花村酒酿、千张包粉丝店和水果店。

再往北走即到闹市区,有五芳斋、什杂百货店(主要卖碗匙和草席等杂品)、吴震懋酒楼(大嘉利饭店)、钟表店、酱酒店、猪肉店、兆明电料店、粮站、公益书场、建设卫生站、纸张文县店、生生照相馆、春华园饮食店、制面店、棉布店、新涌洲理发店、味香斋糖果食品店、庆丰楼、纸张文具店、纶华绸布店、老虎灶开水店等。

从孩儿桥天宁寺街向北,更是店铺林立。

五金公司、被服厂、天真照相馆、印字刻字店、阿莫林店、医药店、藤竹器店、洗染店、眼镜店、盐业公司、正春和布店、九洲理发店、银楼、杂品店、酱酒店、银行、回明堂、复兴汤团店、开明书局、糖果店、服装鞋帽店(俗称十间头)、调剂店、老介福绸布店、家具店、豆制品店、第一副食品店。

从环城北路向北,有中百一店、咸肉店、童天成药店、白铁店、糕点店、永瑞兴绸布店、腌腊食品店、茶叶店、陈万丰铜锡号、什杂百货店、饭店、一乐园等。

在方圆不大的居住区域,有这样一条各业百货俱全的商业街,老百姓购物比较方便。要喝早茶去望吴楼、瓶山阁和一乐园;要吃点心去杏花村酒酿和千张包线粉,或复兴汤团或春华园牛肉饺子、生煎;要拍照去生生或天真照相馆······

女同志买布有多家布店可以挑选,若精打细算买布自己裁剪和缝纫,则最好去买零头布,价格便宜或可去掉零头。

但若要购买豆制品和猪肉则需清早起床去排队。当时物质匮乏,大多数商品因紧俏而供应紧张,需凭票供应。我当时经常一清早起床,去建国路口的豆制品店排队买豆腐,但往往早已有人在店门未开之前用篮子或砖头代替人在排队。

还有到塔弄口猪肉店买肉也是如此。另外一个经常要去的是建国路南端的粮站。从家里拿着盛放大米的面粉袋当容器。店家用手一拉闸门开关,大米就从楼上事前堆放的米仓内顺流而下放到磅秤上,经称量以后,大米就从设置的漏斗口灌入袋内。

平时早餐用的下饭小菜,一般都习惯从家里拿个小碗,到酱园店去零买几块白腐乳或红色腐乳或醉方腐乳。或再买些什锦菜或油氽豆瓣或油氽花生米当作吃粥的小菜。当时没有整桶整包的,食油、盐和醋之类的“开门七件事”中一些生活用品,也是这样零拷的。

当时菜市场不多,地处第二医院附近的环城北路有一家,东门嘉禾路也有一家。

有时贪图便宜和方便,在香花桥堍、塔弄口、北丽桥或中基路一带,都有农民早上进城顺便带出来的自己种植的蔬菜,摆成马路市场,沿街叫卖。要想吃河鲜或鱼虾,最好等到下午两三点钟,在北丽桥北堍或建国路其他桥边,有农民刚从河里或荡里捕捞上来的活蹦乱跳的鱼虾等水产品放在脸盆内摆摊等待买主。

有时在嘉兴的市场里,也有渔民划着小船沿河叫卖鱼货。临河楼上的住户,只要将竹篮用绳子吊下来,准备好钱即可“银货两讫”。还有马路上不定时地有人挑着货担,敲着竹梆,特别是晚上,沿街叫卖馄饨、粽子等。小孩子会向家长讨要些零钱跑到小店或街上摊贩处买点零食解馋。

当时的工薪阶层收入都不高。

大学毕业生每月52~53元,中专毕业每月只有37元。所以家庭生活一般都精打细算,怕当“月光族”。

人们上班大多是步行,骑自行车的很少,想买代步工具也需要凭票供应。为掌握时间,有人省吃俭用积累两月以上的工资,花100元钱买一块上海牌手表。

这一时期,普通人家给孩子买水果,都觉得奢侈。水果店里有时将有斑点或烂疤的苹果削去一块摆成一堆,价格便宜,以吸引人们的注意力。

这些是当时的众生相。

(作者系嘉兴市老科协会员)