阿里治“大公司病”的这一年

文 | 大 V 商业,作者 | 周铭

吉姆 · 柯林斯在《巨人如何倒下》中描述到—— "成功滋生傲慢",过去多年持续的营收增长等亮眼成绩,或许在某种程度上掩盖了企业内部逐渐滋生的问题。

这种傲慢削弱了企业对内在隐患的敏感度,直至外部竞争压力和市场变局将其逼至不得不变革的边缘。

阿里巴巴,正站在这个临界点上。

自公开承认 " 大公司病 " 已有一年,阿里仍在深度治理这一顽疾。

5 月上旬,在一年一度的 " 阿里日 " 活动中,阿里内部宣布了四项 " 破壁 " 举措,包括打通内网论坛 " 阿里味儿 " 等。据报道,一些老员工对这些改革表现出兴奋,认为这仿佛重现了创业时期的 " 阿里味 "。

这些举措的核心,显然是为了解决大公司病。

早在一年前,蔡崇信就率先公开点名 " 大公司病 ",他在采访中直言 " 阿里犯错了 ",释放出鲜明信号。随后,他与吴泳铭在阿里年报中联合发布致股东信,首次以正式文件的形式承认问题。

这种高管在全球投资者面前主动认错的姿态,在中国企业中实属罕见。相比之下,尽管腾讯董事会主席马化腾曾多次提及 " 危机感 ",却从未如此坦率地承认失误。

紧接着,阿里的精神领袖马云也在内部信中再度提到 " 大公司病 "。

事实上,大公司病并非阿里独有。在过去几十年互联网企业的高速发展中,几乎所有体量庞大的公司都不可避免地遭遇组织能力下降、沟通效率低下、创新乏力、管理层官僚化等问题。

一个典型的问题就是 " 老白兔 " 的出现,曾在业内掀起激烈讨论。彼时马云就曾直言,大公司 " 老白兔 " 繁殖速度快,裁撤需 " 心善刀快 "。

未曾料到,八年后,阿里也不得不直面 " 老白兔 " 问题的挑战。

值得注意的是,即便是曾被视为互联网典范的阿里,在治理大公司病的道路上,也可以向他者学习。腾讯在这方面经验更加丰富,过去 20 年的时间里腾讯 3 次进行变革以适应行业和自身发展的问题;微软也曾因官僚化导致竞争力下滑,最终通过深度自我变革实现涅槃重生,重回巅峰。

阿里能否成功 " 破壁 ",走出困局,仍需时间给出答案。

" 巨人如何倒下 "?

马化腾喜欢说的一句话是 "巨人倒下时,体温还是暖的"。这句话曾在腾讯多次变革中被拿出来,用作警示高管、员工。

如今这句话送给阿里予以警示,也正合适。

阿里在面对大公司病的治理中,并不比腾讯经验足。

一年前,蔡崇信、吴泳铭、马云接连发声,直指阿里存在大公司病。其中,蔡崇信在 2024 年接受挪威主权基金采访时罕见承认:阿里落后了,阿里犯了错。

这一表态,被视为阿里正式启动改革的转折点。

几天后,马云在内网发表《致改革,致创新》,呼应蔡崇信的态度:" 我们要向大公司病开刀,从一个决策缓慢的组织,重回效率至上、市场至上的道路,让公司重新变得简单和敏捷。"

蔡崇信与吴泳铭更是在阿里 2024 财年年报中,坦率承认公司面临大公司病,强调要以 " 初创企业 " 的心态推动变革。

距离阿里巴巴三个关键人物表态一年后,阿里的组织改革还在进行。

此次发布的四项措施,正是对马云 "效率至上、市场至上" 理念的具体回应——打通内网、推动人才流动,意在打破效率与沟通的障碍。

在 " 阿里日 " 上公布的四项新举措,

1. 打通公司内部网络论坛 " 阿里味儿 ",重建员工发声的平台;

2. 优化员工跨业务流动机制,提升组织灵活性;

3. 持续推进 "510 阿里日 "、阿里家书和年陈文化等文化建设项目,重塑企业文化;

4. 启动工牌更新计划,象征身份重塑与归属感的再定义。

恢复中断多年的公司内网,是阿里重新审视并回归早期成功经验的一个重要信号。四项措施直指公司的内部流通壁垒,意在打通信息与人才流动的脉络,加速组织内部的沟通与协作。

阿里的问题,到底出在哪里?

实际上,大公司病是所有走到规模化阶段的互联网公司都可能遭遇的共性难题。

阿里巴巴的大公司病,其最深层的病灶,也许不在业务,不在结构,而在人,在价值观。

马云在给淘天集团的三大战略中提到了一个关键词:" 回归 "。事实上,阿里过去一年的种种改革举措,其核心也正是 " 回归 " ——回归用户,回归淘宝,回归互联网。

而 " 回归 " 的前提,是曾经失去了什么,现在不得不找回来。

在阿里巴巴 25 年的发展历程中,有 20 年几乎都在攻城略地,高歌猛进。但自 2020 年前后起,面对拼多多的快速崛起,面对抖音、快手在直播电商领域的猛烈攻势,阿里开始真正感受到压力。

一组中金公司研究部的数据直观地反映了形势变化:2017 年到 2021 年,阿里在中国电商市场的份额从 72.1% 下滑至 49.2%。新电商平台不断蚕食阿里的领地,挑战其曾经不可撼动的统治力。

问题出在哪里?从表象看,是创新能力不足,是执行效率下滑,是典型的大公司病。但更深层次的问题,藏在人与文化之中。

马云和蔡崇信在公开信中反复强调效率、创新和改革。将这些词语对应到实际业务,每一项都曾让阿里在竞争中陷入被动。

比如在创新上,拼多多自 2018 年上市后,依靠拼单、砍一刀、百亿补贴、仅退款等模式迅速撼动淘宝的根基。反观淘宝,大多只能被动应战、被动跟随,反应迟缓。

抖音、快手的直播电商 GMV 一路飙升,突破 5 万亿规模,而淘宝直播却始终未能掌握节奏,难以形成有效反制。

在外部冲击面前,阿里内部却频繁爆出价值观层面的问题,这更加剧了危机感。

2020 年,年轻合伙人蒋凡因桃色事件引发巨大争议。其后续处理结果被外界质疑模糊了阿里的 " 红线 "。同年 6 月,一场内网直播成为价值观崩塌的缩影:3 万多员工围观时,有弹幕写下:

" 低 P 碰红线,低 P 没了;高 P 碰红线,红线没了;高 P 碰考试,考试也没了。"

这句讽刺迅速传播,成为当年最具代表性的企业伦理反思。

据晚点报道,蒋凡事件处理过轻,是许多员工的共识。按理说,这应触碰红线,但他只是被 " 发配 " 至国际业务线,甚至借此 " 曲线救国 ",重回合伙人行列。

这还不是终点。

2021 年,阿里再次爆发 807 事件,在社会引发巨大关注,进一步撼动了公司声誉。甚至内部员工自发成立 " 勇敢牛牛员工帮助小组 ",群成员突破 6000 人。这一事件最终导致阿里本地生活 CEO 李永和引咎辞职。

如此种种,让人不得不问:阿里的问题到底出在哪里?

也许,正是在一批核心管理者身上,组织文化失守,价值观逐步被淡化。

曾几何时,阿里的价值观曾是互联网企业的标杆。那句 " 让天下没有难做的生意 " 深入人心," 客户第一 " 的承诺、" 诚信红线 " 的坚守、马云倡导的 " 六脉神剑 ",都曾构筑出一个鲜明而值得尊敬的阿里形象。

而如今,我们却很难用一个清晰的词汇再去定义阿里。

失去的,不只是市场份额,更是文化的重心与精神的力量。回归的路,不只是业务上的重整,更是价值观上的自我校正。

如何 " 让阿里再次伟大 "?

在治理大公司病方面,国内的腾讯也是一个值得参考的案例。腾讯曾经历低谷,但通过内部改革,特别是对中层干部的年轻化和结构优化,完成了组织的 " 瘦身 " 与 " 焕新 "。

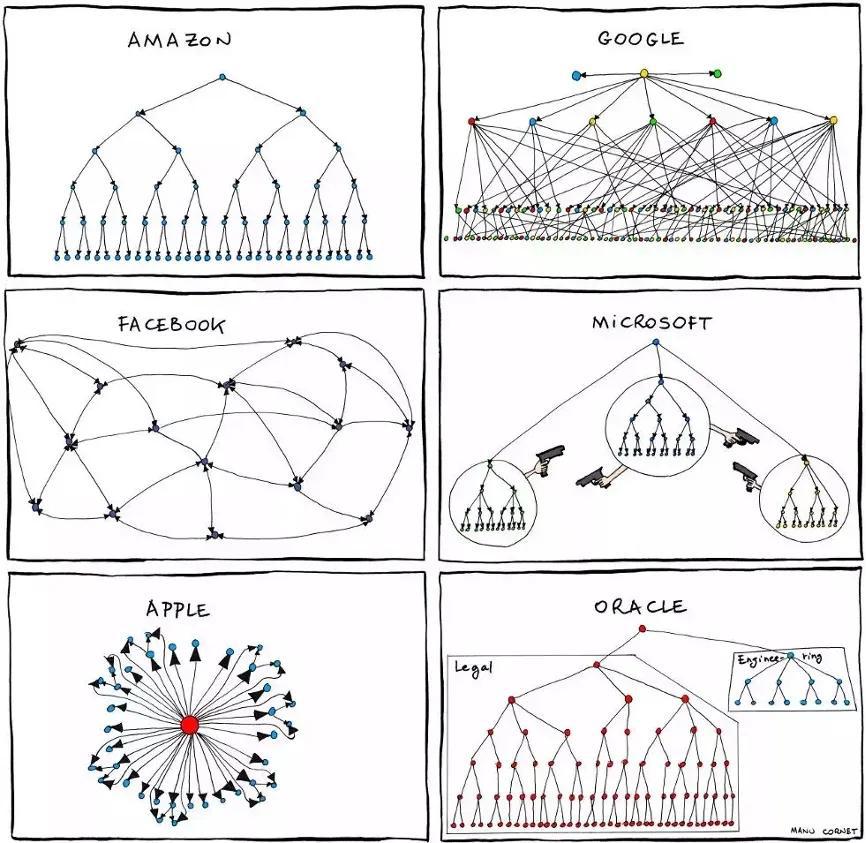

另一个成功 " 再造 " 的经典样本是微软。曾经,微软也被大公司病困扰——内斗严重、信息壁垒林立,一幅著名的讽刺漫画形象描绘了微软各部门 " 互相瞄准 " 的局面。

纳德拉上任后,以 " 云为核心 " 的战略转型和组织文化的重塑,打破部门藩篱,提升协同效率,最终让微软重回巅峰,登顶全球市值第一的宝座。

腾讯和微软的例子,有一个共同点是,大公司在摆脱自身组织效率低下的解决方案,一定是伴随着新业务的跑通共同实现的。腾讯如果不是视频号跑出来,恐怕 930 变革最终也是一场空,微软如果不是云业务崛起,纳德拉又如何能将微软从泥潭中拉出来?

阿里 AI 业务近期取得的成绩,一度带动中概股整体市值上扬,让市场对以阿里为代表的中国互联网巨头再次燃起期待。曾经振奋人心的口号" 让阿里再次伟大 "(MAGA,Make Alibaba Great Again)再次被高喊。

然而,这股热情并未持续太久。

阿里发布的最新财报不及市场预期,股价随即大跌。财报显示,阿里当季实现营收 2364.54 亿元,同比增长 7%,略低于市场预期的 2379.14 亿元;在非公认会计准则下,净利润为 298.47 亿元,同比增长 22%,略高于市场预期。

尽管利润超出预期,但市场反应依然冷淡。摩根士丹利指出,阿里云收入增速未达预期是股价承压的主因:"阿里云同比增长 18%,虽符合我们的预测,但低于市场 20% 的普遍预期,这导致财报发布后股价表现疲软。"

面对大公司病的桎梏,阿里选择的路径是 " 回归 "。

马云,作为阿里的精神领袖,早在 2023 年 5 月,他就在一次内部沟通会上为淘天集团定下三个 " 回归 ":回归淘宝、回归用户、回归互联网。

两年来,阿里陆续出售重资产,重申 " 消费者第一 " 的核心理念,并推出如真实评价分等一系列具体举措,试图重塑用户信任与平台活力。

" 阿里日 " 当天,还有一个耐人寻味的动作:阿里将象征创业起点的 " 湖畔小屋 " 复刻搬进了总部园区。这不仅是一次形式上的怀旧,更是一种文化上的提醒——提醒高管、老员工、新员工,要回到阿里的原点,回到那个使命感驱动、充满创业激情的时代。

但当我们重新审视这场 " 回归 ",不禁要问:

阿里曾经失去的是什么?又是谁打破了那条价值观的底线?

阿里今天所面临的,正是类似的抉择时刻。