它们装屎或装死,全是一场煞费苦心的吸引

欢迎收看自然小喇叭栏目的第 82 期,在过去的半个月里,我们搜罗了以下值得一看的自然新闻和研究:

1)为了吸引苍蝇,植物发出恶臭

2)节奏大师海狮,胜过人类

3)乌贼用手势互相交流

4)爱吃石油的细菌

5)火烈鸟在水中造出龙卷风

6)黑猩猩的复杂母子关系

植物装尸

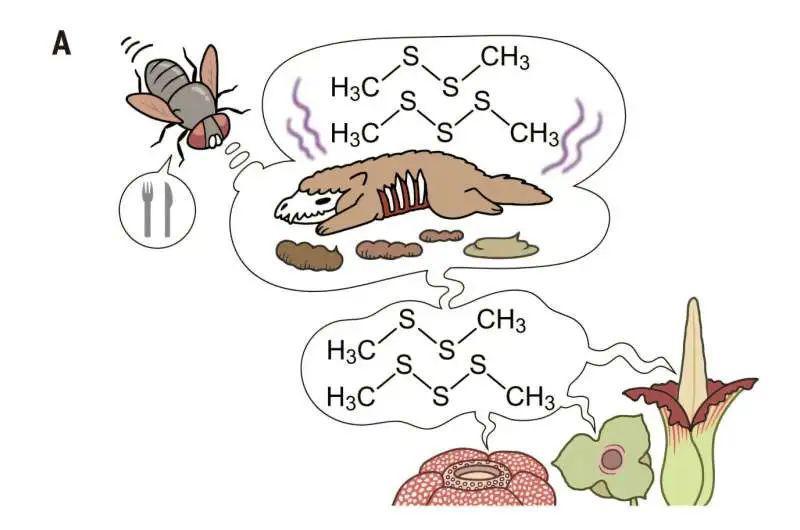

很多植物用甜美的香气吸引传粉昆虫,有些植物却走上了小众路线——发出腐肉和粪便的恶臭。

这种策略被称为" 腐尸拟态"(carrion mimicry)。这些植物专门吸引以腐肉为食的昆虫,比如苍蝇和甲虫,利用它们为自己传粉。在蜜蜂等传统的传粉者稀少的地区,这一策略比甜美的花香更有效。

喜欢臭味的虫子有福了!| Walter Siegmund / Wikimedia Commons

在一项新研究里,科学家对对 53 种细辛属植物和 8 个变种进行了分析,发现它们之所以能产生恶臭,是因为一种名为SBP1的基因发生了微小的突变。原本,这个基因产生的蛋白是负责代谢甲硫醇的——甲硫醇是一种臭鸡蛋味的有机硫化物(我们的屁里就有它),它的堆积会产生毒性,而这个蛋白能帮助解毒。

然而,在演化过程中,经过仅仅 3 处氨基酸的改变,SBP1 的功能就在这些植物中发生了变化。现在,它们可以把甲硫醇转化为二甲基二硫(DMDS)和二甲基三硫(DMTS),这些物质会发出令人作呕的气味,吸引那些口味独特的昆虫。

植物花朵用低聚硫化物模拟尸体和粪便的味道 | 参考资料 [ 1 ]

这样的基因突变在多个植物谱系中独立发生,显示出了趋同演化现象。也就是说,在相似的环境压力下,不同的植物物种分别都进化出了以臭取胜的技能。

节奏海狮

海狮里出了个节奏大师!

它是一只叫做罗南(Ronan)的加州海狮,幼年时因搁浅被救助,后来被加州大学圣克鲁兹分校收养,成了实验室的永久成员。早在 2012 年,科学家就发现它会随着节拍器的节奏摆动头部,甚至还能跟随从没听过的节奏和音乐调整点头的动作。

节奏大师罗南 | Colleen Reichmuth / NOAA

为了不耽误孩子的音乐天才,科学家给罗南设计了一些节奏训练——但为了不让它过度训练,每次训练只持续 10-15 秒。在整整 12 年时间里,它一共参加了大约 2000 次训练。每次训练都是自愿的,它会自行走上训练平台,想退出了也可以随时返回水池。

罗南在它专属的平台上随着节奏点头 | Carson Hood / YouTube

在最新的实验中,科学家让罗南跟随不同速度的节拍器(每分钟 112、120 和 128 拍)点头,还请来了 10 个没有接受过专业音乐训练的人类,让他们随着相同的节奏一起摆动手臂。结果发现,罗南对节奏同步的准确性和一致性,和人类的表现差不多,甚至有时还比人类更胜一筹。120 拍是罗南最熟悉的节奏,在这个节奏下,罗南每次动作和节拍的偏差只有 15 毫秒——要知道,人类眨眼的时间平均都长达 150 毫秒。

在这之前,人们一直认为,除了人类之外,只有一些能模仿声音的鸟类拥有节奏感。而海狮罗南向我们证明,动物还有许多未被发现的认知能力。

乌贼手势

乌贼可以通过 " 手语 " 来交流。

在一项新研究里,科学家发现乌贼经常做出4 种不同的手势,分别是 " 上举 "、" 侧摆 "、" 翻滚 " 和 " 皇冠形 ",它们似乎在用这样的方式互相交流。

乌贼的 4 种手势:上举(左上)、侧摆(右上)、翻滚(左下)和皇冠状(右下)| 参考资料 [ 3 ]

为了验证这些手势有没有交流功能,科学家设计了一个实验:他们录下乌贼做出手势的视频,然后把视频放给其他乌贼看。结果发现,当视频正向播放时,乌贼更有可能做出回应,模仿视频中的手势:如果倒放视频,它们回应的频率会大大降低。这说明乌贼确实能识别这些手势,而且根据它的方向作出反应。

乌贼用手势互相交流 | Sophie Cohen-Bodenes and Peter Neri

乌贼的手势还会在水中产生振动波,它们即使看不到对方,也能感知到来自对方的讯息。为了印证这一点,科学家用水下麦克风记录下了它们做手势时的波动,再用水下扬声器播放给其他乌贼。和视频实验的结果相似,乌贼只会对原始版本的录音有反应,说明水波振动的顺序有着特定的含义。

乌贼是社会性动物,它们能通过复杂的肢体语言交流,这让我们对海洋动物的沟通方式有了新的认知。水箱里的乌贼有时会在饲养员经过时挥动手臂,从这项研究的结果来看,它们可能正试图和饲养员交流呢——可惜人类没看懂!

细菌降解石油

在海洋深处,隐藏着一些微小却强大的 " 清洁工 ",每天都在努力降解石油。

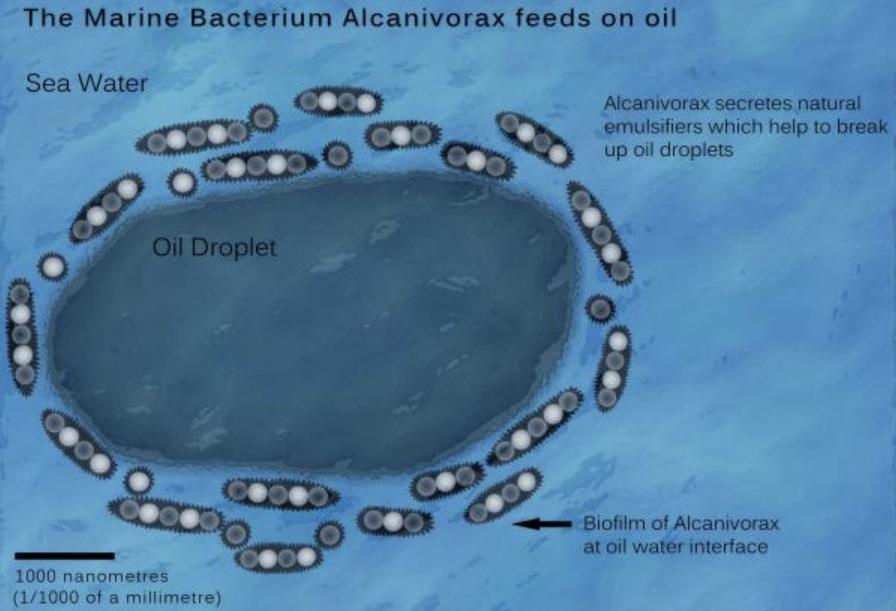

这一种以石油为食的细菌,学名为 Alcanivorax borkumensis。石油中的烷烃等碳氢化合物不溶于水,因此对大多数的微生物而言,石油很难利用。然而,为了吃到自己喜欢的食物,这种嗜油菌自己制造出了一种生物表面活性剂,可以把油滴分散成微小的颗粒,加速它们的降解。另外,这些生物表面活性剂还能帮助细菌附着在油滴表面,形成生物膜,方便它们大吃特吃。

Alcanivorax borkumensis 会附着在油滴表面并分解油滴 | Pawan dhaliwal89 / microbewiki

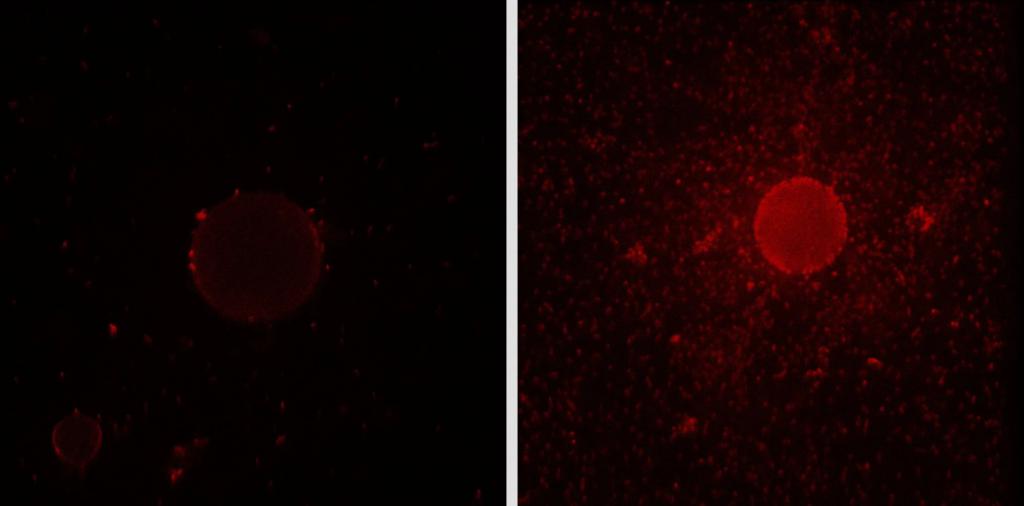

在最近发表的一项研究中,科学家经过基因组分析,识别出了嗜油菌体内的关键基因,这些基因所编码的酶,参与合成生物表面活性剂。如果敲除了这些基因,嗜油菌吸收的油减少了,附着在油滴上的能力降低了,生长速度也变慢了很多;反过来,如果在另一种细菌中表达这些基因,这种细菌也能产生生物表面活性剂。

正常嗜油菌可以附着在油滴表面(右),而被敲除了关键基因的嗜油菌不再能合成生物表面活性剂,也就没法附着在油滴表面(左)| Dr. D ö rmann ’ s working group / University of Bonn

之前的研究表明,这种嗜油菌可以降解原油中 C12 至 C24 的烷烃,降解率超过 40%,并将油的回收率提高 20% 左右。这次的新发现,可能有助于开发新菌株,更高效地减少石油泄漏产生的污染,保护海洋生态系统。

火烈鸟漩涡

火烈鸟不只会翩翩起舞,它们还是捕猎大师——它们会在水里制造漩涡,让猎物无处可逃。

表面安静优雅,背后暗潮汹涌 | Victor Ortega Jim é nez / UC Berkeley

火烈鸟看起来只是安安静静地低头进食,但水下到底发生了什么呢?为了解答这个问题,科学家使用高速摄影,并利用 3D 打印模型重建了火烈鸟的嘴巴和脚掌,最终发现,火烈鸟其实是个搅水大师。

在捕食时,它们的嘴以每秒 12 次的频率不停拍合,脚则不停搅动水底,当它们的头猛地往上一抽时,全身上下联动,可以制造出水下龙卷风,把小虾、浮游动物等猎物都集中起来,送进嘴里。

火烈鸟的喙可以搅动漩涡,还可以过滤微小的猎物 | Victor Ortega Jim é nez / UC Berkeley

火烈鸟的喙是 L 形的,看起来很奇怪,在水下却刚好可以和地面平行,形成一个独特的滤食面板——漩涡把猎物和水一起送入嘴中,嘴巴内部则像一个筛网,将猎物过滤出来吃掉。它们的脚掌也有着巧妙的结构——脚在水中搅动时,脚趾之间的蹼可以展开或收缩,灵活改变脚的形状,从而影响水流的走向,也能防止它们陷入淤泥之中。而它们把头往上抽的动作,就像突然拔起一个活塞,可以大大增加水中漩涡的威力。

这项研究不仅让我们重新认识了火烈鸟,还能启发一系列工业设计,比如能在淤泥中行走、能主动捕捉水中垃圾的新型水下机器人,或者能高效分离微塑料的水过滤系统。

黑猩猩母子关系

黑猩猩也会依恋母亲,但比我们人类更稳定。

在最近发表的一项研究中,科学家花了 3795 个小时观察了 50 只野生黑猩猩幼崽,发现它们和人类儿童一样,会发展出不同类型的对母亲的依恋。有的幼崽是安全型依恋——它们非常信任母亲,遇到威胁时会立刻钻进母亲怀里;有的则表现出回避型依恋——从小就更加独立,不太主动寻求安慰。

黑猩猩妈妈 Xela 正在哺育她的后代 Xort | Liran Samuni / Ta ï Chimpanzee Project

不过,野生黑猩猩幼崽不会出现混乱型依恋,比如既想靠近母亲,又表现出畏惧、攻击等混乱反应。这与圈养黑猩猩和人类很不一样:在圈养环境中的黑猩猩,比如被人类抚养的黑猩猩孤儿,有高达 61% 的比例会发展出混乱型依恋行为,可能是因为它们从小缺乏稳定、持续的照顾者,受到了类似失去亲人的心理创伤;在现代人类社会中,也有大约 23.5% 的儿童会表现出混乱型依恋,这样的依恋模式可能会带来长期的情绪调节困难、社交障碍,甚至影响心理健康。

黑猩猩育儿 | Liran Samuni / Ta ï Chimpanzee Project

科学家认为,在野外,黑猩猩一般由生母抚养长大,生活在复杂而稳定的社会群体中,这种自然的、长期的陪伴,才培养出了稳定的依恋关系。野外黑猩猩没有混乱型依恋,也许正说明这种依恋类型,在自然环境中没有生存优势。

参考文献

[ 1 ] https://www.science.org/doi/10.1126/science.adu8988

[ 2 ] https://www.nature.com/articles/s41598-025-95279-1

[ 3 ] https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2025.04.13.648584v3

[ 4 ] https://www.nature.com/articles/s41589-025-01908-1

[ 5 ] https://www.pnas.org/doi/10.1073/pnas.2503495122

[ 6 ] https://www.nature.com/articles/s41562-025-02176-8

作者:猫吞

编辑:麦麦

题图来源:Walter Siegmund / Wikimedia Commons

本文来自果壳自然(ID:GuokrNature)

如需转载请联系 sns@guokr.com

欢迎转发到朋友圈