车企挖墙角,好事坏事?

导语

Introduction

苦了车企,甜了行业。

" 吉利通过那么多全世界的优秀的汽车公司的投资收购、合作,学了很多的好技术,请了很多全世界的优秀的人才到吉利来,培养吉利的人才。就通过这样混合的人才培养,现在全中国,几乎所有的新造车势力,都是到吉利挖人的。所以他们造车的人才宝库在这,都是吉利挖过去的,没有吉利培养那么多人才,他们是造不出车的。"

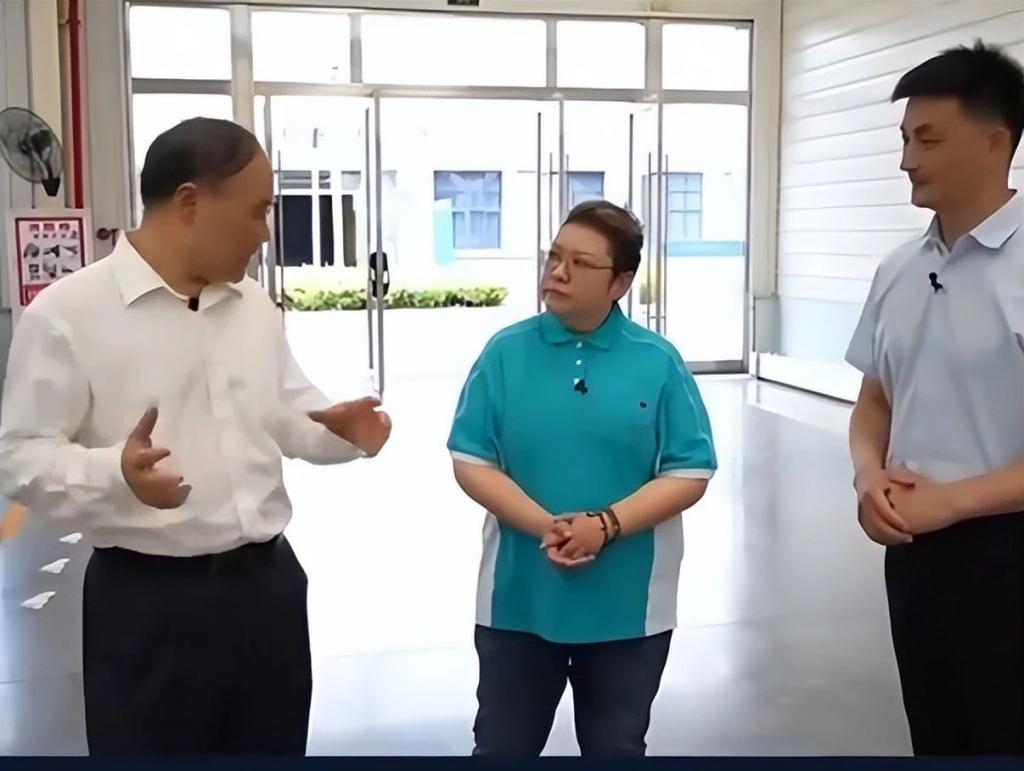

近日,在一场直播中,带嘉宾参观吉利联合办学的院校时,吉利控股董事长李书福半调侃半控诉地谈到了车圈挖人现象。李书福一番话语再度将车企 " 挖墙角 " 这一敏感话题推到了公众面前。

李书福如此激动情有可原。仅从 " 黄埔军校 " 的自称,就能窥得一二:为人才、技术不惜砸下重金收购优秀汽车公司的吉利,在投入时间、资金等成本后,到头来却被其他企业截胡,他人做了嫁衣。其损失,无疑是巨大的。

然而,如果跳出企业视角,站在行业的高度,所看到却又是另一番景象。作为行业血液,人才在各个企业之间的流动对中国汽车的整体发展却有着极为积极的作用。

而在留住人才吸纳人才的博弈之下,如何培养人才保护人才同样是需要值得全行业关注的话题。

苦了企业

车企的核心竞争力,往往建立在人才的长期沉淀与体系化协作上。

涉及多个产业链条,体系庞大的车企往往需要员工更为长期的深入与沉淀。此前,吉利控股高级副总裁杨学良就曾表示,汽车行业需要从业者沉下心来发扬工匠精神,而工匠精神就是在一个岗位上不断精进," 可能每天的提升的幅度微乎其微,但是多年如一日地去做,就让他对这个岗位达到了精通的程度,同时也就创造了价值。"

于企业而言,员工的精进与沉淀,往往意味着前期高昂的投入成本。作为半封闭行业,每一位造车专业人才都必须经过一定的时间的培养,才能逐渐轻车熟路。尽管近年来激烈的企业竞争为行业按下了快进键,但磨砺一位能够独当一面优秀人才的时间,并未有太多可缩短的空间。

时间成本之外,还需要资金、平台、人脉等多项资源的协同跟进,综合来看,企业在员工成长期投入的成本无疑是巨大的。在人才流失之后,除投入成本瞬间变为沉没成本外,其所积累的技术还将被对手所用,反过来与自家品牌竞争。

小米汽车研发的两把利剑,均有过友商供职经历。昔日被媒体称为 " 吉利造车的关键先生 " 之一的胡峥楠,曾担任吉利研发院院长,在同吉利的合同到期后,没有继续与吉利续签,并主动与雷军联系,加入了其创办的风投机构,担任投资合伙人。

小米汽车副总裁兼任北京总部政委的于立国,则曾担任北汽极狐事业部总裁,拥有国企背景。对于于立国的入职,小米汽车给出的回应是,看中的是于立国在创立极狐品牌过程中的全能的表现。" 综合能力 " 可谓意味深长,于立国此前在北汽长期积累的经验、背景与资源,在入职小米后,摇身一变,成为了后者的可贵财富。

更为极端的情况下,人才的流失甚至会伴随企业核心技术的泄露。

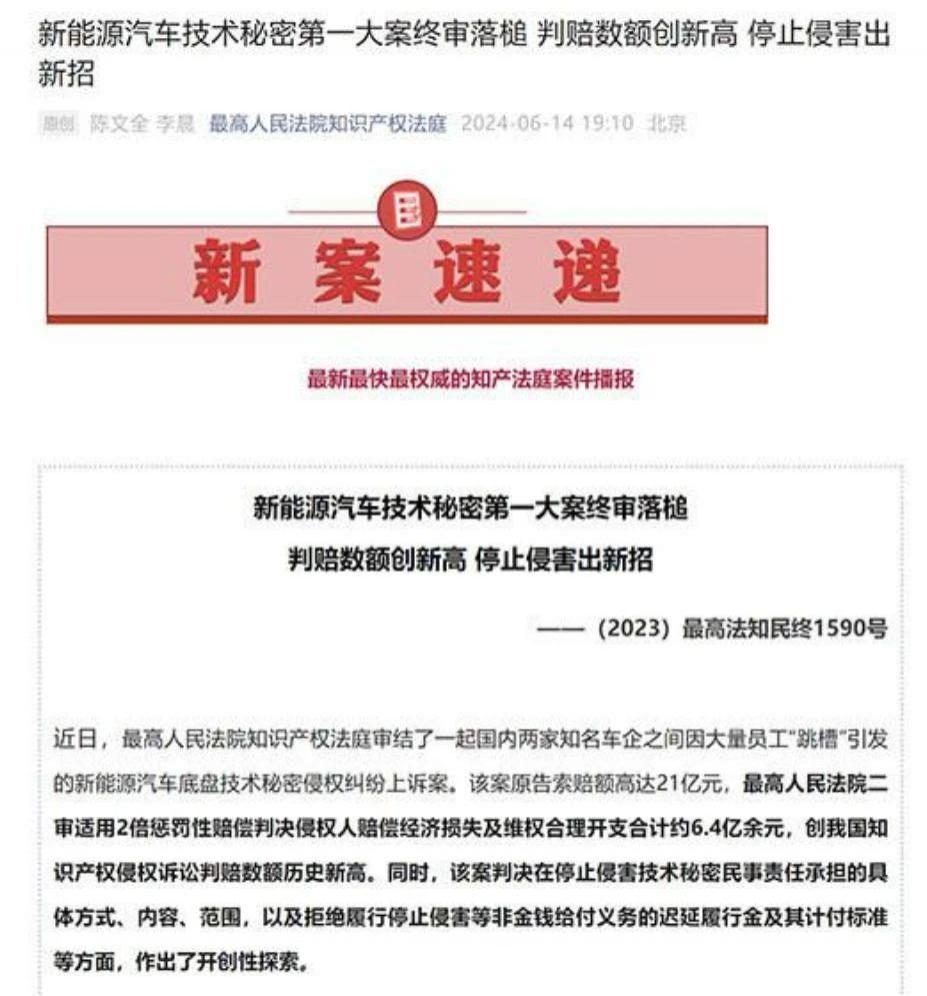

历时 6 年,于去年尘埃落定的吉利诉威马侵犯电动汽车底盘技术商业秘密案件里,吉利子公司近 40 名高级管理人员及技术人员集体跳槽到威马,并继续从事汽车底盘技术研发相关工作,同时利用在吉利接触的技术秘密,以发明人或共同发明人的身份为威马申请了 12 件专利。

6 年的上诉,让吉利疲于维权的同时,也重创着企业自主研发的积极性。正如何小鹏此前针对某些中小型科技公司所谈到的,部分企业以三倍工资挖人,以规避企业自主研发的弯路,但会让社会缺乏创新动力。

毫无疑问,无论是人才的主动离职还是被挖墙角,对需要大量投入、回报较慢的车企而言,都是充满苦涩的。但跳出企业的局限,站在行业的高度来看,作为行业血液,人才于各个企业之间的流动对中国汽车的整体发展却有着极为积极的作用。

甜了行业

" 这实际上就是在为中国自主车企的发展输送力量,同样的传统车企高管去新造车企业亦有人才输送的作用,还需具体问题具体分析。"

此前在接受媒体采访时,汽车人才研究会理事长朱明荣分析认为,合资企业与自主品牌之间的人才流动不但正常,而且也备受业界欢迎。

不容置疑,中国汽车能够实现崛起与人才流动密不可分。在日系、德系、美系遥遥领先的时代,合资的经营模式让中国汽车吸纳了一众优秀的国外人才,推动了中国汽车的起步。

而在以电动化、智能化实现弯道超车的竞速中,被外媒誉为中国电动车之父的万钢,更是人才流动的显著案例。

回到国内前,万钢曾在德国研学深造,并在奥迪工作了 11 年。从基层工程师到总规划部的高级技术经理,他参与了 5 种车型的研发,主持了 15 项关键技术课题。学识与实干的双重积累与沉淀,不仅积累了万钢的专业能力,也增强了他对前沿技术的敏感度,磨砺了其领导力,为其日后归国领导我国新能源汽车发展打下了基础。

迈入新能源汽车的全新发展阶段,人才流动更是搅起了一滩活水,加速着汽车底层技术的普及推广,推动着汽车行业的整体向前。

在新势力品牌萌芽的初期,以 2017 年为例,就有 200 多位职位在总经理及以上级别的传统汽车人加入造车新势力。虽然新势力品牌挖人的举动容易招来质疑,但必须承认,传统车厂的造车经验确实让新势力品牌少走了很多没有必要的弯路,让他们能够将更多资金与精力投入到对智能化与电动化的攻坚之中,加速新能源汽车发展的脚步。

除此以外,传统车企高管跳槽新势力,也并非只因为高薪。在原有的企业岗位做到天花板,换个能够发挥才能的新环境也是重要因素。对于人才自身而言,换岗轮岗能够快速提升行业认知,也更有利于成为复合型人才,发挥出更大作用。在国企车企中,换岗几乎是每位一把手的必经之路。

以东风、长安重组的核心领导班子成员周治平为例,他曾先后担任兵装集团发展计划部副主任、资本运营部副主任、主任,南方资产副董事长、总经理,兵装集团职工董事,长安汽车董事、党委书记,中国长安董事长、党委书记、总裁,兵器装备集团总法律顾问、审计与风险管理部主任,一汽集团副总经理、党委常委等职。东风、长安、一汽的多重任职经历,无疑能够让他在重组中发挥重要作用。

反过来看,人才如果不流动,那车企与行业也将成为一潭无法激活的死水。各家固守着自己的围城,技术共享难以实现,品牌愈发割裂。消费者需求难以兼顾的同时,也极大阻碍着行业的良性发展。

不过需要注意的是,人才流动也不能绝对化,恶性的如威马大举挖墙角偷技术的恶性挖人同样不可取。

要留住人才吸纳人才,更要培养人才保护人才

未来的竞争是人才的竞争,而新能源汽车产业高水平人才缺失却是不争的事实。

" 人才结构的深度变革,导致汽车行业已经普遍出现‘新四化’人才紧缺的问题,人才竞争异常激烈。" 去年,广汽集团董事长曾庆洪便直指新能源汽车产业高水平人才缺失问题。他更是预计,在 2025 年,仅新能源汽车专业人才缺口就将超过百万人,高层次人才更是一将难求。

与曾庆洪的预测相同,工信部此前发布的《制造业人才发展规划指南》显示,到 2025 年,节能与新能源汽车的人才总量预计达到 120 万人,但人才缺口预计达 103 万人。

极大的人才缺口让高端人才成为香饽饽。此前特斯拉上海厂厂长离职,就让不少网友与企业浮想联翩,其原因也是因为行业太缺人才。

在此背景下,不论是老东家想要留下老员工还是新势力想要撬动高端人才,其动机都情有可原。最为关键的是,怎么样才能留住人才?吸纳人才?

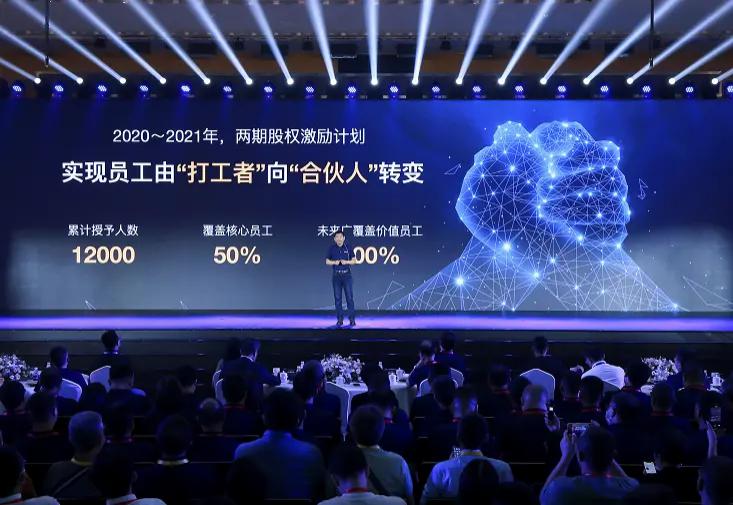

作为打工人,最为关注的无非就是薪酬待遇。此前长城汽车构建顶级人才生态,向 1.2 万员工实施股权激励,覆盖一半核心员工,累计股票期权价值超 300 亿元。在此激励背景下,员工的忠实度、归属感、价值感无疑会十分强烈。即便是有其他品牌挖墙脚,也很难成功。

反观近期复活的高合,尽管企业线索显示其能够在年内拿到黎巴嫩公司认缴出资的一亿美元,但后脚就被爆出召回员工工资打八折的传闻。如此操作,即便对企业有感情的老员工,也难免伤心。

此外,此前《汽车公社》所发布的《禁止加班赶人下班?反内卷落地不到汽车圈》中也提到,在汽车产业高速爬坡内卷激烈的大背景下,禁止加班的倡议难以落实。这也说明,不止高端人才,即便是普通员工的生存环境也较为恶劣,企业在绞尽脑汁留住人才的同时,也更应注意对员工的培养和保护。

而在企业努力之外,人才流动更需行业的助力与培养,强化汽车产业高水平的人才支撑。正如华为创始人任正非所言:" 企业的核心竞争力不是人才,而是培养和保有人才的能力。"