“轻机快炮”——“麦德森”轻机枪在中国

The following article is from 战史探索者 Author 毛豆 123

由丹麦生产的麦德森机枪(Madsen Machine Guns)是世界上第一种大规模生产的实用型轻机枪,从 1905 年至 1950 年间,麦德森机枪大量生产装备本国及出口,有不少于 36 个国家装备过麦德森机枪,并在世界各地的武装冲突中被广泛使用,进入 21 世纪后,依然可以在各种冲突中看到这款 " 百年老兵 " 的身影。不过,麦德森机枪的设计原本是来自于一种半自动步枪。

满清时期,曾透过比勒费尔德父子公司(Bielefeld & Son)购入 84 挺该型机枪,另外有 40 挺是北洋政府初期购买的。1909 年时,位于广东的制造军械总厂就已经开始仿制麦德森机枪,当时称之为 " 轻机快炮 ",而在开封兵工厂及其他地方也有仿制,但这些仿制型的数量都不是太大。

抗日战争爆发后,中方兵工署向丹麦订购了两批麦德森机枪共 3300 挺,分别于 1938 年 3 月至 1940 年 3 月之间运抵中国。而且当时中方也觉得捷克式机枪(ZB26)还不如麦德森机枪,于是便决定自行仿制。1938 年,中方派员联系丹麦购买生产许可和相关设备,取得进展后便在 1939 年 4 月成立了兵工署第 51 工厂筹备处,在昆明建厂并订购了 1000 多台机械。

按照计划,工厂建起来后可以月产 500 挺麦德森机枪。准备投入生产。但在 1940 年 6 月,生产的全套设备及图纸在运输途中被日军炸毁于滇缅公路西南运输处的存放站。最后第 51 工厂只好继续生产已经熟悉的捷克式机枪。

有数据提及第 51 工厂在 1941 年时还是生产出 12 挺麦德森机枪,原文作者

沉默老兵電影有限公司猜测,可能是从其他途径获得生产图纸(例如清末时期所仿制过的)或对手头上的机枪进行测绘仿制,但没有专门合适的生产设备,加之当时国内工厂对于生产捷克式机枪已是轻车熟路,最终未能量产麦德森机枪

另据 " 达人专栏 " 的说法,1937 年 10 月 21 日,中方在德国巴特瑙海姆(Bad Nauheim)签署了一份 1500 件武器的初步合约,目的是麦德森机枪的生产许可和购买计划。首批 35 挺机枪在 1938 年 3 月 16 日出厂,4 月 30 日运抵香港,5 月 14 日转运广州。下一批 500 挺便经过这条路线,但到了 9 月 10 日,因为香港被日本占领,400 挺的麦德森机枪只能重新转运仰光,从仰光转乘滇越铁路。

1938 年 6 月双方还在柏林签订了另外 1800 挺麦德森的生产合约,但太贵被孔祥熙取消。一番协商后,1939 年 2 月 25 日恢复合约。该合约的第一批 100 挺机枪在 3 月 25 日离厂,并于 5 月运抵仰光。至 1939 年底,该合约中的 1,400 挺完成,并有 1,000 挺经由仰光运抵中国。有趣的是 1940 年 3 月,最后一批武器在 18 日离厂,正是德国入侵丹麦的前三周,经由意大利的货轮运输,结果因为意大利参战,被英国人扣押在加尔各答,直到 1941 年 2 月才将这批武器运往国内

中方虽然也购买了麦德森的生产许可,因为牵涉德国、美国的专利,模具直至 1939 年 6 月才完成,并在哥本哈根运出,最后一批模具在 1940 年 4 月 4 日离港。

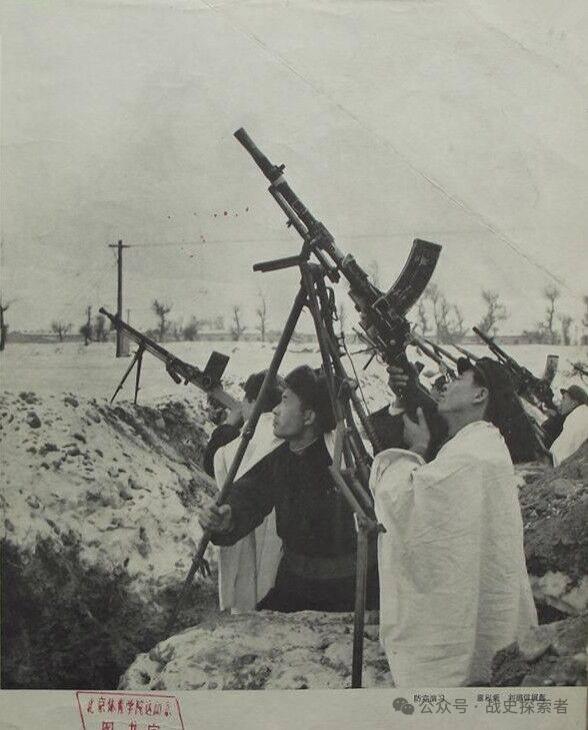

▲将麦德森轻机枪固定在三脚架上,并加装对空瞄准环用于防空作业的中国士兵(来源:沉默老兵電影有限公司)

▲从这几张重演照可以看出,主射手身背一支中正式步枪,而负责掩护任务的副射手则手持 MP-18 冲锋枪,另一边使用望远镜观测 " 敌情 " 的士官则腰挂手枪弹包,推测使用的也是 " 盒子炮 "

▲三人肩负行军下的麦德森轻机枪,走在最前的应是一名 MP-18 冲锋枪射手

▲陆军第 88 师造型的麦德森轻机枪射手小组

▲新中国成立后,亦将麦德森轻机枪、捷克式等淘汰下来的武器配发给民兵单位,用于训练、演习等用途

▲近期因搬家缘故,有些书和资料带不走,感兴趣的朋友,可以添加下方的二号群,入群内查看哦 ~